こんにちは! ベデくんだベデ!

さてさてお待たせベデ!

前回に引き続いて、

「日本語版でわかっちゃう! いろんなBDの違いをお勉強するベデ!の巻」の<後編>を

お送りするベデ~!

まずはじめに前回のおさらいをすると、

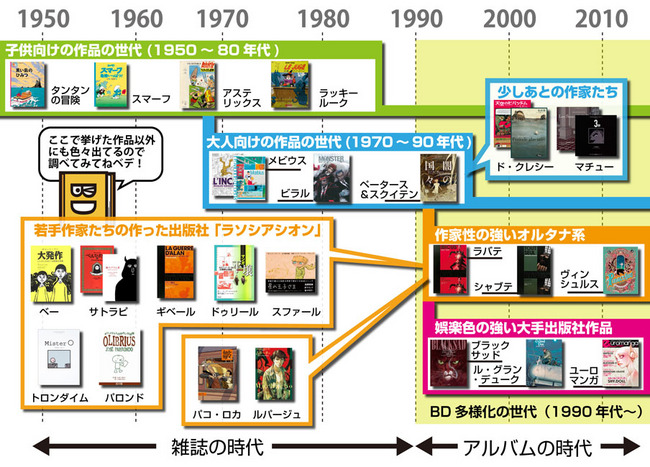

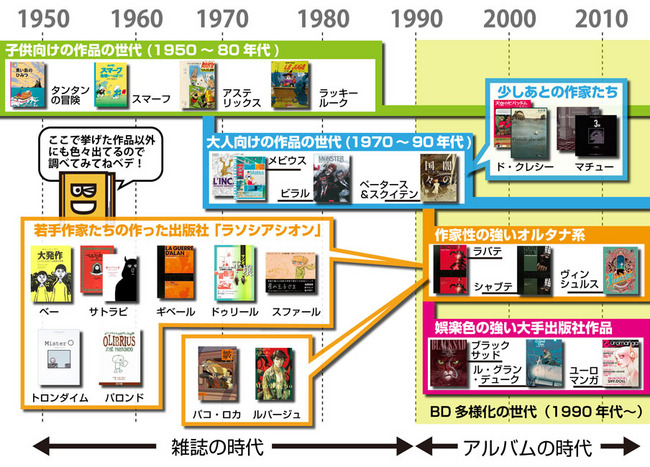

第二次世界大戦後のBDの流れを大きく3つの世代に分類したベデね。

【1】子供向け作品が主流の世代 (1950~1980年代)

・・・『タンタンの冒険』『スマーフ』など

【2】ビジュアル面の優れた大人向けの作品の世代 (1970~1990年代)

・・・メビウス、エンキ・ビラル作品など

【3】BD多様化の世代 (1990年代~現在まで)

・・・作家性の強いオルタナ系、娯楽色の強い大手出版社作品など

今回は、BDが『タンタンの冒険』や『スマーフ』など子ども向け作品が主流の世代から、

その後どのような変遷をたどっていったかをお勉強するベデ!

■ビジュアル面の優れた大人向けの作品の世代(1970~1990年代)/メビウス、エンキ・ビラルなど

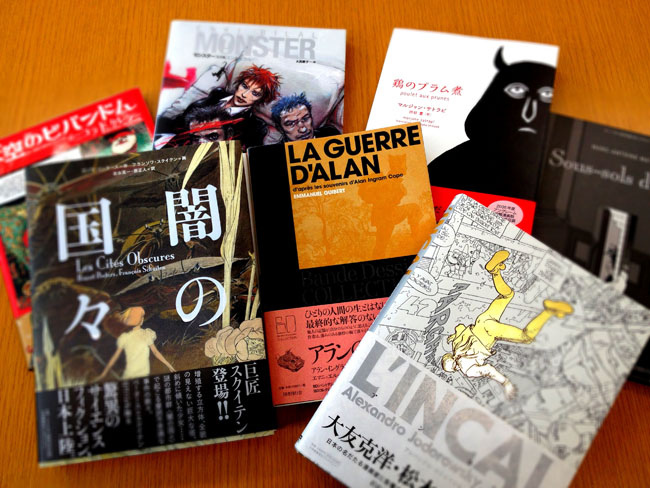

メビウス先生(『アンカル』、『エデナの世界』、『B砂漠の40日間』)やエンキ・ビラル先生(『MONSTER モンスター[完全版]』、『ニコポル三部作』)、ペータース&スクイテン先生(『闇の国々』)がこれに当たる世代ベデね。

時代的には少しずれるベデがニコラ・ド・クレシー先生(『天空のビバンドム』、『氷河期』、『サルヴァトール』)もこの系譜の上にある作家さんベデ。

それから近々ShoProさんから出版されるホドロフスキー&ヒメネス先生の『メタ・バロンの一族(仮題)』もこの世代の大傑作ベデよ!(ヒメネス先生は本邦初紹介なので楽しみベデ!)

日本におけるBDのイメージは、ずばりこの世代の圧倒的なビジュアル的表現力をもった作品群と言っても過言ではないベデ。それくらいメビウス先生やビラル先生のビジュアルは衝撃的だったベデ。

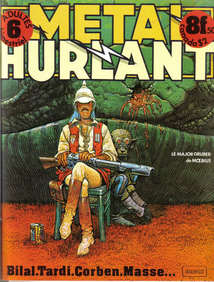

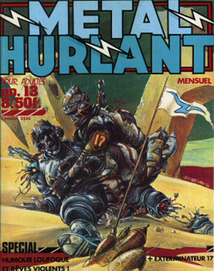

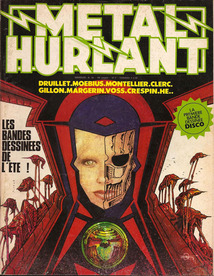

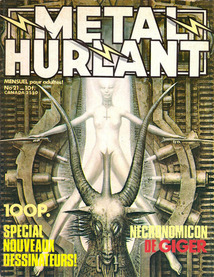

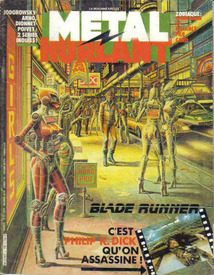

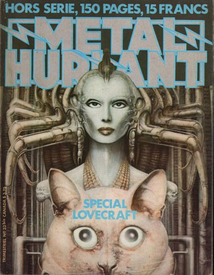

60年代後半くらいからBDは青年や大人向けの新たな表現を開拓し始めて、70年代半ば、雑誌『メタル・ユルラン/Métal Hurlant』の登場でビジュアル表現は一つの頂点を迎えるベデ。

|

|

|

|

|

|

ここに挙げた作家たちの多くがこの雑誌に作品を掲載し、世界中のクリエーター達に影響を与えたベデよ。

ただし、この時代のBDは、ビジュアル表現だけを追及していたわけではないベデ。

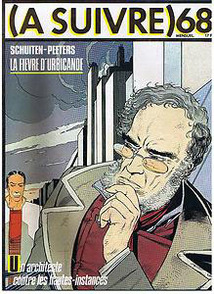

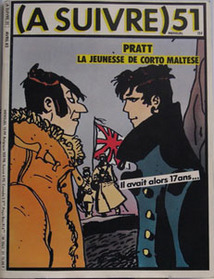

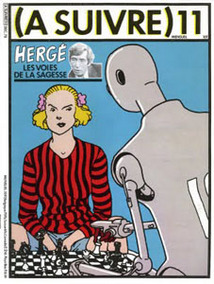

『メタル・ユルラン』から少し遅れて創刊された『(ア・シュイーヴル)/(À suivre)』(※「続く」の意)という雑誌では、文学のような豊かな語りが開拓され、『メタル・ユルラン』的なビジュアルの探求と『(ア・シュイーヴル)』的な語りの探求が、混じり合いながら行われていったのがこの世代の特徴ベデ。

|

|

|

|

|

|

ペータース&スクイテン先生の『闇の国々』が連載されたのは、この『(ア・シューヴル)』誌上で、

その他、シルヴァン・ショメ&ニコラ・ド・クレシー先生の『麻薬のレオン/Léon la Came』(未邦訳)、

ジャン=クロード・フォレスト&ジャック・タルディ先生の『イシ・メーム/Ici même』(未邦訳)、

ルスタル先生の『バルネイとブルーノート/Barney et la note bleue』(1992年、『WOMBAT』第2号に「バーニーとブルーノート」というタイトルで抄訳あり)など、日本にまだ紹介されてない名作の多くが、この雑誌から誕生しているベデ。

『3秒』や『レヴォリュ美術館の地下 ある専門家の日記より』で、

独特の語りと白黒表現を実現しているマルク=アントワーヌ・マチュー先生も、作品を掲載していたわけではないベデが、この『(ア・シュイーヴル)』的な作風の延長にいる作家さんと言えるかもしれないベデね。

■BD多様化の世代(1990年代~現在まで)/オルタナ系、娯楽作品など

1970年代は雑誌を中心に様々な実験が行われBD表現の裾野を広げていったベデが、その後、1980年代後半にほとんどの雑誌が廃刊してしまうベデ。

雑誌という新しい才能を発掘する場が失われため、業界は停滞してしまい、市場もどんどん冷え込んでしまったベデ。

そんな沈滞したBD界に再び活気を与えたのは新しい世代の作家さんたちだったベデ。

作品発表の場を失った若手BD作家たちは自分たちで出版社を立ち上げたり、小出版社に拠ったりしながら、A4版、オールカラー、48ページ、ハードカバーというそれまでのBDの定型にとらわれない作品を発表し始めるベデ。

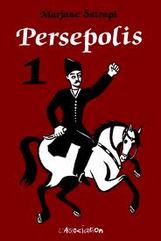

なかでも重要なのが若手作家たちが作った出版社「ラソシアシオン/L'Association」ベデ。

|

|

|

|

|

|

|

|

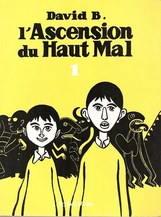

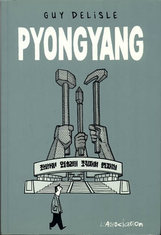

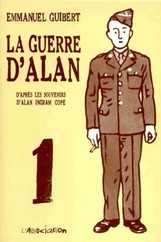

近年の自伝的BDブームの中でも特に傑作と名高いダヴィッド・ベー先生の『大発作』や、

マルジャン・サトラピ先生の『ペルセポリス』、ギィ・ドゥリール先生のルポルタージュBD『マンガ 平壌』、

友人の話の聞き書きを元にしたエマニュエル・ギベール先生の『アランの戦争 アラン・イングラム・コープの回想録』などなど、新しいタイプの作品を次々と発表してBD界に新風を巻き起こしたベデ。

そして、このオルタナティブな土壌で培われた表現が、やがて物語BDにも還元されていくベデ。

パスカル・ラバテ先生の『イビクス -ネヴゾーロフの数奇な運命-』、マルジャン・サトラピ先生の『鶏のプラム煮』、

クリストフ・シャブテ先生『ひとりぼっち』、ジョアン・スファール先生の『星の王子さま』、

ヴィンシュルス先生の『ピノキオ』、ジョゼ・パロンド先生の『オリブリウスのゆかいな冒険』などなど、

これらの作家さんたちの作品にはどこかアート的な雰囲気が漂いつつも、マンガとして「読ませる」工夫がされていて、技術面と物語面が絶妙に融合してきているベデ。

先日ユーロマンガより刊行されたエマニュエル・ルパージュ先生の『ムチャチョ ある少年の革命』もその一例ベデね。

一方で、これらのオルタナ系作品の増加と平行して、1990年代には大手出版社からアメコミやマンガの影響を消化した、あまり肩肘張らずに楽しめるエンターテインメントなBDが多く出版されるようになってくるベデ。

ジャンルでいうとヒロイック・ファンタジーやミステリー、歴史ものなどが主で、日本で紹介される事は少ないベデが、実はフランスで現在よく売れているBDはこの手の作品だったりするベデ。

|

←アングレームの見本市や街のBD書店でも ヒロイック・ファンタジー系のBDの品揃えは圧倒的 |

カナレス&ガルニド先生の『ブラックサッド』やヤン&ロマン・ユゴー先生の『ル・グラン・デューク』、

それから日本人が作画をしている異色作、J=Dモルヴァン&寺田亨先生の『Le Petit Monde -プチモンド-』あたりがこれに当たるベデ。

一昔前のジャン=ミシェル・シャルリエ&ジャン・ジロー(メビウス)先生の西部劇BD『ブルーベリー』(エンターブレインさんから出版されるという噂ベデ)は、これらの作品の先祖みたいなものベデかね?

他にも未邦訳の『トレーズ/XIII』や『ランフスト/Lanfeust』シリーズなどは、フランスで爆発的な人気を誇っていて、今後、もしかしたらこういう作品が日本のBD翻訳の台風の目のような存在になるかもしれないベデね。

*XIIIシリーズ

|

|

|

|

*Lanfeustシリーズ

|

|

|

|

さて、長くなってしまったベデが、これでもBDの世界の一端にしか紹介できていないベデよ。

なにしろ作家、作品の系譜はさまざまに分かれて入り組んでいるから、一筋縄では行かないベデ。

でもまあ、そんなことは深く考えずに、まずは作品を読んでみて、

この大まかな時代区分を参考に、気になる作品をみつけてみてはどうベデか?

というわけで今回はここまでベデ~!

またBDについての疑問、取り上げてほしいテーマがあれば、

media1@shopro.co.jpまでお便りくださいベデ!

待ってるベデ~ !!