今年のアングレーム国際漫画祭で

最優秀作品賞を受賞した『ケー・ドルセー(オルセー河岸)』。

まだ邦訳が出ていない作品だけに、どんな内容か気になっている方も多いのではないでしょうか?

|

|

Quai d'Orsay Chroniques diplomatiques 1巻 2巻 [著者] Abel Lanzac(作) Christophe Blain(画) [出版社] Dargaud |

そこで、この受賞作『ケー・ドルセー』を

『氷河期』『サルヴァトール』などを手掛ける翻訳家、大西愛子さんに解説していただきました!

今年のアングレーム国際漫画祭で最優秀作品賞を受賞した、アベル・ランザック作、クリストフ・ブラン画の『ケー・ドルセー』第2巻。前年には第1巻も作品賞にノミネートされていたので1・2巻そろっての快挙と言えよう。

この作品はひとことで言えば、フランスの外務省の内部を描いた風刺的な作品だ。

並はずれた政治的センスと外交センスを持ち合わせたカリスマ性あふれる外務大臣アレクサンドル・タイヤール・ド・ヴォルムス。主人公アルテュール・ヴラマンクはそんな大臣の演説草稿係として雇われるが、新人の彼にとって外務省はまったく新しい世界で右も左もわからないことだらけ。

原稿はいつも一瞥されただけでボツにされてしまう。大臣は超多忙でいつも動きまわり、各地域の担当官たちは縄張り争いに忙しく、大臣のブレーン(文化人や作家など)は好き勝手言う。大臣の無茶ぶりも激しく、官房の人々はいつも振り回されている。大臣の言動はいつも突拍子もなく、周囲の人を茫然とさせるが、実は他人より先を見ていて、結局彼が正しかったことを後で知ることになる、とは官房長官モーパスの言葉だ。

登場人物の名前は全部変えてあるが、外務大臣アレクサンドル・タイヤール・ド・ヴォルムスとは、一目見ればあのドミニク・ド・ヴィルパンのことだとわかる。時代背景は2002年から2003年にかけてのイラク危機のころで、イラクもここでは「ルースデム王国」となっているが、核武装しつつあり、隣国に侵攻し、アメリカが制裁を与えようとする、と当時そのままの状況だ。

最初に目につくのがカリカチュア的な要素だろう。実際のドミニク・ド・ヴィルパンもとても大柄で、肩幅が広く、長い腕を大きく動かし、せかせかと大股で歩きまわるのだが、クリストフ・ブランはその動きを巧く表現している。

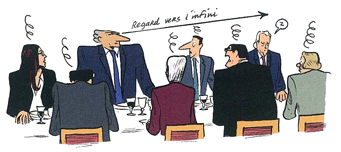

ページ数が限られたBDにおいて動きを表現するというのはとても難しいが、この作品では擬音(「vlan」とか「tac tac tac」)を使ったり、動きを表すために何本も手を描いたりしている。ほかにも「Regard vers l'infini (遠い目)」というような、日本のマンガではおなじみの表現だがフランスのBDにはこれまでなかったような手法が巧く取り入れられている。

|

|

| |

大臣の存在感を表すために時々人気キャラクターの姿が借りられることもある。最もわかりやすいのは、1巻の最終ページに登場するダースベイダーだろうが、実は日本人的にはもっと嬉しいヒーローの姿もある。第1巻の中盤に登場する"X-or"というキャラクターは一見なじみのないヒーローだが、これは宇宙刑事ギャバンにほかならない。もちろん大臣の特徴である高い鼻を持ったギャバンではあるのだが。そのギャバンが、大臣が好んで使う「結束」「正当性」「効果」という言葉を武器に敵を倒すシーンは圧巻だ。

そんなネタ満載の第1巻の一番の読みどころはおそらく大臣が語る「良い演説とは何か」のくだりだろう。良い演説とは心に残る演説だ。それをBDの巨匠エルジェの傑作にたとえ、「タンタンのように」と大臣は言う。「タンタンのテーマは壮大だが(宇宙旅行など)、タンタンとはなによりもテンポだ。タンタンとは音楽、交響曲だ。コマからコマへと移り、ページの下に行くと、次のページに行かざるを得ない。演説も音楽のように聴衆を自分の連れていきたいところに運んで行かなくてはならない」と。

BDの巨人タンタンを引用しながら「演説」を語りつつ、作品そのもので「良い演説」の手法をそのまま実践し、ぐいぐいと読者を引き込んでいくブランの語り口の巧さには脱帽である。

第1巻がおもに外務省内部のドタバタを描いていたのに対し、第2巻はルースデム危機に対する各国のせめぎあいを中心に描かれている。ルースデムに武力制裁を与えたくてしょうがないアメリカに対して、フランスは武力行使を避ける立場をとる。各国との根回し、交渉・・・・そしてクライマックスは2003年2月14日に実際に行われた国連安全保障理事会における演説である。第2巻の最終章では、ドミニク・ド・ヴィルパン外相が実際に行った演説のエッセンスを2ぺージでほぼ忠実に再現している。

ほとんど動きのない、落ち着いた厳粛な雰囲気で諭すように平和的解決を訴える大臣の姿が、普段のテンションの高い彼の姿との見事なコントラストを生み、読者を引き込んでいく。

ド・ヴィルパンの演説の感動的な部分は一字一句違わずに用いられている。たとえば「戦争という選択肢は一見、査察よりも手っ取り早いように思えるかもそれません。しかし忘れるべきでないのは、戦争に勝ったあとで平和を構築しなければならないということです」といった言葉だ。

でもそこはやはりスパイスが用意されていて「時期尚早な軍事介入は国際社会の結束を揺るがせ、その結果、軍事介入が正当性を、そして長期的には効果を失うでしょう」のくだりは宇宙刑事ギャバンが言っている。〔※〕

このように一見小難しそうな風刺的作品と思いきや、ここには書ききれないくらいの小ネタが用意されていて、楽しみが尽きない作品である。アングレームで作品賞を受賞したのも十分うなずける。原作者のランザックは、「この受賞によってフランス外交というものが世間に認知されたのだ」と語っているが、クリストフ・ブランのフランス人らしい、斜に構えたような自らを客観視したがる画風によって、ユーモアあふれる作品に仕上がっている。

ここで簡単に作者の紹介もしておこう。

作画担当のクリストフ・ブランは1970年生まれ。ルイス・トロンダイム、ダヴィッド・ベー、ジョアン・スファールなどと親交があり、共同で作品を発表したこともある。主な作品に『Isaac le pirate』(仮題:海賊イザーク)、『Gus』(仮題:ギュス)、スファールがシナリオを書いた『Socrate le demi-chien』(仮題:哲学犬ソクラテス)などがある。既存のジャンル(海賊もの、西部劇など)の枠を用いながら、必ず何か新しいエッセンスが入る作品に定評がある。

シナリオ担当のアベル・ランザックは1975年生まれ。当初からこの作品の作者がド・ヴィルパンの側近だとは噂されていたが、今回のアングレームでの受賞の際に公式にカミングアウトした。本名はアントナン・ボードリー。実際にド・ヴィルパン外相時代に演説の執筆を担っていたこともあり、現在はニューヨークのフランス大使館で文化参事官を務めるバリバリの外交官だ。

この作品の第3巻が描かれるのかどうかは定かではないが、完結したとも言われていないので、楽しみに待つことができるかもしれない。

最後に嬉しいニュースがひとつ。この大ヒットBDが実写で映画化され、今秋にもフランスで公開される。監督は『田舎の日曜日』や『ソフィーマルソーの三銃士』のベルトラン・タヴェルニエ。タイヤール・ド・ヴォルムス外務大臣を演じるのは『奇人たちの晩餐会』のティエリー・レルミット。そしてアルテュール・ヴラマンクは『ぜんぶ、フィデルのせい』や『スペシャル・フォース』のラファスル・ペルソナーズ。これもまた楽しみである。