ドイツ・ハンブルク在住の翻訳家、岩本順子さんがお届けする「ドイツコミック情報便」。

2回連続でお送りしてきましたが、今回で最終回!

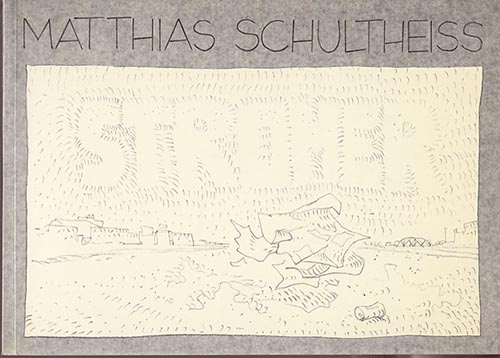

最終回はドイツ人漫画家マティアス・シュルトハイスの作画技術についてです。

一連の作品からその変遷を辿りつつ、シュルトハイスの作画の秘密を解き明かします。

★前回までの記事は下記よりどうぞ↓

【ドイツコミック情報便1】マティアス・シュルトハイスの世界~イントロダクション~

【ドイツコミック情報便2】マティアス・シュルトハイスの世界~『ビルとの旅』の周辺~

【ドイツコミック情報便3】マティアス・シュルトハイスの世界~『河をゆく女』と『放浪者』~

【ドイツコミック情報便4】マティアス・シュルトハイスの世界 ~『ダディ』~

* * *

マティアスがお気に入りだというコミック作家やイラストレーターに、イタリアのタニーノ・リベラトーレ(Tanino Liberatore)、米国のフランク・フラゼッタ(Frank Frazetta)とリチャード・コーベン(Richard Corben)がいる。いずれも精密なデッサンに基づいた作品で知られるアーティストで、人体の表現が生々しい。フラゼッタやコーベンの描く人物はルネサンスの巨匠の絵画を、ドラマティックな背景や光の表現は、バロック絵画を想起させる。マティアスが完璧な技術を駆使する彼らの作品を好む理由は、今の私にはとてもよくわかる。

コミック作家の多くは、自らのスタイルを確立すると、それを維持し続けるケースが多いように思う。しかしマティアスの場合は少し違う。新しい作品、新しい1枚の絵が誕生するたびに、何らかの新しい試みがそこに見られるのだ。好奇心が人一倍旺盛で、あらゆる画材や道具を試してみないと気が済まないのだ。しかし、マティアスがいかなる手法を使おうとも、その作品は必ず彼のものだとわかる。マティアスには彼にしか描けない描線がある。それは微かに揺らぐ、味のある描線、決してアシスタントを使えない描線だ。

デビュー前の未発表作品『ザンクトパウリの狼』(1980年頃)では、まだマティアスらしさは全開していないが、初期の『ブコウスキー短編集』(1984)には、すでに彼独自の描線がしっかりと感じられる。当時、マティアスはペンとインクだけで描いていた。

|

|

©Matthias Schultheiss ©Charles Bukowski and Matthias Schultheiss(L&PM Editores)

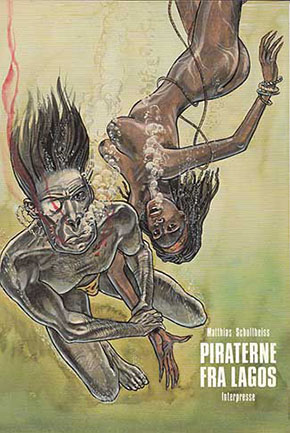

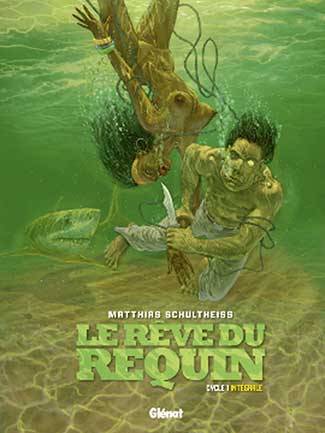

続く『シェルビーの真実』には色彩があらわれる。とはいえ、作品の大半が北国の冬を舞台としているせいもあり、抑制されたモノトーンに近い色彩だ。水彩絵の具のタッチはとても自由で、「塗る」のではなく「描かれて」いる。何もかもをきっちりと塗り込めず、あちこちに水墨画のような滲みが見られ、味わい深い表現となっている。絵の具の色彩が濃厚になるのは、1987年から1990年において発表された『ラゴスの鮫』。熱帯を舞台としているせいか、この作品での水彩表現は、熱帯の空気のように濃密、インテンシヴだ。

|

|

©Matthias Schultheiss(Carlsen) ©Matthias Schultheiss(Éditions Glénat, Splitter Verlag)

私が初めてマティアスに会ったのは1991年。彼がちょうど『プロペラマン』(1993)を描き始めた頃だ。この米国市場向けの作品で、マティアスはエアブラシを使用した。アメリカの読者を意識した鮮やかなカラリングだが、微かに揺れるインクの輪郭はマティアスのいつもの描線だ。主人公たちは、すでにそのインクの描線によって生命を獲得しており、その生命力は、いかなる手段で彩色されようと、圧倒的だった。マティアスは『プロペラマン』制作の際、エアブラシでのカラリングにアシスタントを雇った。彼がアシスタントを雇ったのは、後にも先にも、この時一回限りのことだった。

▲『プロペラマン』 ©Matthias Schultheiss (Dark Horse)

日本市場向けに準備していた『狂気の中枢』(1994-98)はモノクロ作品だ。久しぶりのモノクロの制作を前に、マティアスは作画法を模索していた。興味があるというので、日本の漫画家たちが使っているGペンや丸ペンなどのつけペン、パイロットの証券用インク、筆ペン、そして数枚のスクリーントーンを届けに行ったこともある。マティアスはこれらの日本の画材を一通り使い、スクリーントーンをカッターで削ったりもした。その上で彼が決めたのは、輪郭にインク、ボールペン、筆ペンなどを使い、グレーの濃淡をエアブラシで表現するという方法だった。やがてコンピュータでカラリングを施すようになるとは思いもよらなかった時代のことだ。

▲『狂気の中枢』 ©Matthias Schultheiss

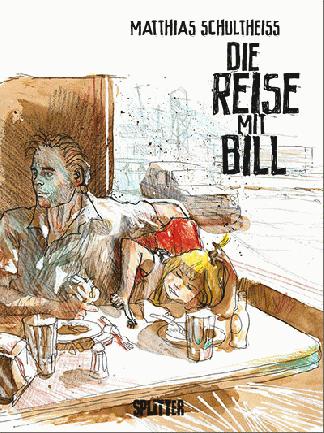

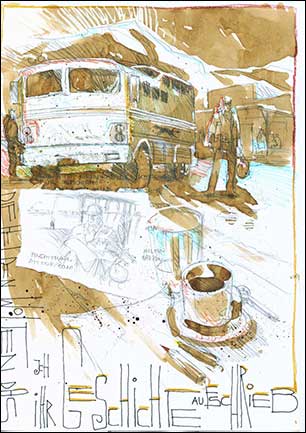

あれから10年、マティアスが久しぶりに発表した『河をゆく女』(2008)そして『ビルとの旅』(2010)は水彩絵の具を使ったオールカラーの作品だ。その色使いや彩色技術には、80年代や90年代の作品以上に深遠さが感じられる。『ビルとの旅』には実験的な要素がある。表紙と章ごとの見出しページが、インスタントコーヒーを指やマッチ棒で伸ばしたり、マーカーを使うなどして彩色されているのだ。マティアスはブログで「可能なら、このワイルドな手法で作品を描いてみたい。こういう自由な表現方法が好きだ」と述べている。

|

|

©Matthias Schultheiss(Éditions Glénat, Splitter Verlag) ©Matthias Schultheiss

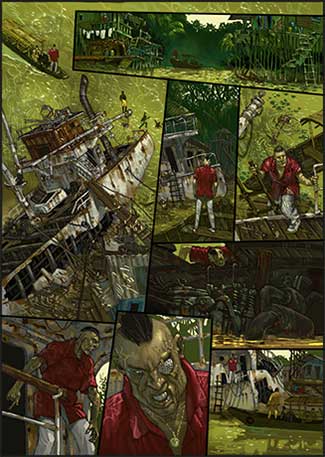

現在、マティアスはパソコンを駆使して彩色を行っている。パソコンによる本格的なカラリングは『ダディ』(2011)からだ。60代を迎えてからの新たな技術への挑戦である。『続・ラゴスの鮫』第4巻(2014)も、3月末にフランスで先行発売される『続・ラゴスの鮫』第5巻もパソコンでカラリングされている。道具が変わっても、マティアスはまるで水彩画でも描くかのように、色をつけていく。その画面は機械的、画一的ではなく、彼の「手」が感じられる。マティアスは『続・ラゴスの鮫』のカラリングの手法を、自らのサイトのチュートリアル(Tutorial)のコーナーで丁寧に解説している。

|

|

|

|

©Matthias Schultheiss ©Matthias Schultheiss (Éditions Glénat, Splitter Verlag)

最後にマティアスのまだあまり知られていないスタイルの作品をご紹介しよう。彼は食品などのパッケージからおもちゃのクルマや飛行機などをあっという間に作ってしまうのだが、時折このように紙を使った立体作品を制作しており、ギャラリーで企画展が行われることもある。80年代の短篇作品には、全ページが紙細工という作品もある。マティアスは『続・ラゴスの鮫』の次には、どのような物語を構想し、どのような技術で私たちを魅了するのだろうか。

|

|

Text by 岩本順子