現在、好評発売中のフィリップ・ドリュイエの『

ローン・スローン』。

みなさんもうご覧になりましたか?

|

ローン・スローン

フィリップ・ドリュイエ[著]

ジャック・ロブ[作・原案]

バンジャマン・ルグラン[作]

原正人[訳]

B5判変型・上製・336頁・本文4C

定価:4,000円+税

ISBN 978-4-7968-7185-3

小学館集英社プロダクション

好評発売中!!

|

以前の記事でも少しだけご紹介しましたが、

本作は、欧米圏では"

スペース・アーキテクト(宇宙建築家)"の異名で知られる

BD史上最大のカルトアーティスト、

フィリップ・ドリュイエの代表作です。

フィリップ・ドリュイエは、同時代のメビウスらとともに60~70代のBD界を牽引し、

出版社ユマノイド・アソシエを立ち上げたり、伝説の雑誌『メタル・ユルラン』を創刊するなど、

BDの歴史を語る上でも欠くことのできない、多大な貢献をしてきた人物なのですが、

実は、あの

メビウスよりも先に、BD界に革命を起こしたアーティストでもあるのです。

そこで、今回は以前メビウス追悼特集で特別講義を掲載させていただいたこともある

日本在住のメビウス研究者で、ドリュイエの大ファンでもあるという

ダニエル・ピゾリさんに

フィリップ・ドリュイエについての解説文をご寄稿いただきました!

* * *

まだ若かった頃、ある日、こんなことを思いついた。

私の大好きなBD作家たちは電話帳に名前を載せているのだろうか?

当時、エルジェとユデルゾを除けば、BD作家はスターではなかった。彼らの仕事はまともな仕事とは思われていなかった。よくて無視、下手すれば軽蔑の的。作家にしてみれば名前を隠す理由なんてどこにもない。

私は数日間、根気強くパリの電話帳をめくった。するとどうだろう。うれしいことに当時の私のアイドルたちの名前はことごとく電話番号、住所とともに掲載されていた。

フィリップ・ドリュイエの住所を知ったのもその時だった。彼はなんとパリ10区の北駅界隈、私の自宅から200mのところに住んでいたのである!

だが、まずは私のドリュイエ体験を振り返るところから始めよう。

週刊誌『

ピロット』のページ上でドリュイエの〈

ローン・スローン〉を初めて目にしたとき、私は11歳か12歳だったはずだ。赤目のネオ地球人の冒険を描いたシリーズ第2作『

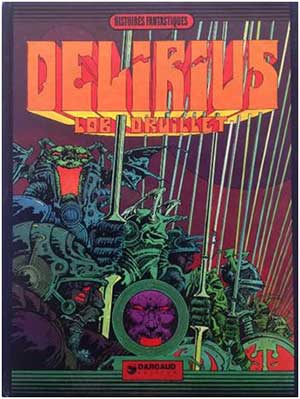

デリリウス』が掲載されていた。

ページを繰るごとに立ち現れる

ヴィジュアル・ショックに、私はたちまちうちのめされてしまった。『タンタン』や『スピルー』、『ピフ・ガジェット』といった週刊誌はもちろん、マーベルやDCのアメリカンコミックスも貪るように読んでいたこの私がである。

当時、雨後の筍のように現れたBD雑誌の中で、『ピロット』は最良の雑誌だと見なされていた。事実、70年代の『ピロット』は、集結した作家たちの才能と彼らが連載する作品の独創性でまばゆいばかりに光り輝いていた。しかし、それでも、ドリュイエの作品に比肩できるものは1つもなかった。彼が描いたページは毎週読者を仰天させ、彼を前にしてはどんなに偉大な作家ですらアカデミックな型にはまった堅物に見えた。

例えば、同じ頃、まだメビウスになる前の

ジャン・ジローが『ピロット』で〈

ブルーベリー〉という西部劇シリーズを連載していた。当時〈ブルーベリー〉は絶好調。シリーズ全体の中でも最良の時期だった。それなのに、ジローはまだ古典的なコマ割りしか用いていなかった。そして、主人公のブルーベリー中尉は、どんなに頑張っても結局は"正義の味方"だった。しかるに、ローン・スローンは善悪の境界にいた。享楽的な冒険家であったかと思えば、情け容赦を知らない乱暴者でもあり、悩める魂でもあった。彼は文字通り

古典的なコマ割りには収まりきらないキャラクターだったのだ。

ドリュイエ作品には、アメリカンコミックスに特有の宇宙の息吹とスペクタクル性に富んだイメージが感じられたが、それが何倍にも増幅されていた。それこそが、若い読者であった私に感銘を与えたものの正体である!

呆然自失とした私の目の前に巨大な扉が開いていた。そこには爆発を引き起こし、カオスと化した、途方もない宇宙が広がり、私を眩暈へと誘った。〈ローン・スローン〉のページは、まるで別世界からやってきたかのようだった。作者は読者を無限世界へと放り込み、乱暴に時空の奈落へと突き落とし、暴力とエロスと悪夢でごった返すメエルシュトレエムで溺れさせた。悠久の昔に建てられた巨大な建造物。作ったのは神々なのか失われた文明なのか。それらに囲まれて、人間はまるで豆粒のように小さく感じられた。

ひしめくように描かれた細密な絵の数々、グラフィックの実験、ページ構成のカオス(計算されたものも、されていないものもある)......。これらが全ページを埋め尽くしている。アングルは狂気としか言いようがない。まずはページの余白が消え、次いでコマとコマの間の余白が消え、しまいにはコマそのものさえ消えてしまう。

これらすべてを支えているのが、

クラシックなBDの文法を破壊せんとする狂気の天才作家の魔法なのだ。

ドリュイエは『ピロット』で仕事をする以前にすでに

グラフィックの革命家を自認していた。

〈ローン・スローン〉の最初の単行本は、実は1966年に遡る。版元は

エリック・ロスフェルド。大人向けのBDを世に送り出した総合出版社である。エリック・ロスフェルドが出版するBDは部数も決して多くなく、値段は高めに設定されていた。代表的な作品は

ジャン=クロード・フォレスト作の『

バーバレラ』

(1964年)。バーバレラは、初めて裸身を晒す自由を獲得したヒロインで、フランスBDの歴史を画すと同時に物議を醸した。

ドリュイエの最初の〈ローン・スローン〉はどうだったかというと、決していい出来ではなかった。絵の腕前は下手なビギナーと言ったところか。商業的にも芸術的にも失敗作だった。しかし、3年後、ドリュイエが『ピロット』で仕事をし始めたときには、状況はまったく変わっていた。

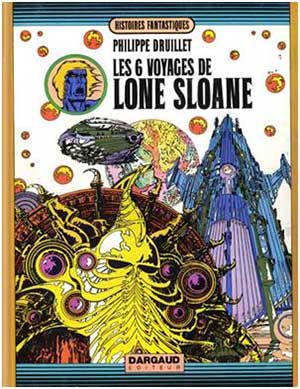

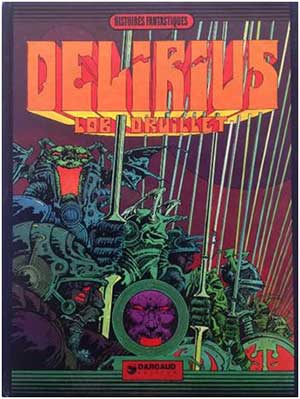

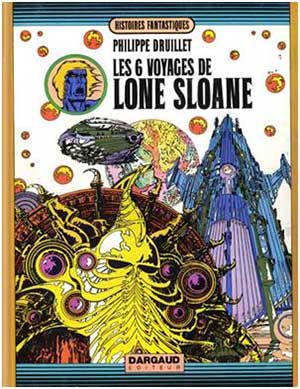

1969年から71年にかけて、彼は『ピロット』で、『

ローン・スローンの6つの旅』という短編群を発表する。作者は主人公をラヴクラフトの物語から飛び出してきたような暗黒神や宇宙の力と対決させる。これらの物語の大半は、彼がでっち上げたもので、非常に狂った世界が展開されている。そして、1972年には、上述した『

デリリウス』が連載された。ある新興宗教のためにスローンが押し込み強盗を働く話である。物語の舞台は、宇宙のラスベガスとでも言うべき堕落しきった惑星。原作を務めるのは有名なBD原作者

ジャック・ロブである。

▲『ローン・スローンの6つの旅』オリジナル版の表紙。大きなフォーマットで出版されたダルゴー社"幻想物語"叢書の記念すべき第1冊目。

▲『ローン・スローンの6つの旅』オリジナル版の表紙。大きなフォーマットで出版されたダルゴー社"幻想物語"叢書の記念すべき第1冊目。 ▲『デリリウス』オリジナル版の表紙。

▲『デリリウス』オリジナル版の表紙。絵に関して言えば、ドリュイエは

完全な独学者である。ただ、『ピロット』で仕事をし始めたときには、彼は既に写真家、イラストレーター、舞台美術家のキャリアを積んでいた。

フランス・ベルギーのBD作家やアメリカのコミック作家から影響を受けたのはもちろんだが(ポイヴェ、ジャコブス、ホガース、カービーなど)、彼はそれ以外にも美術館や映画館に足しげく通い、さまざまな芸術を吸収した。

アーティストやその作品に対するオマージュはしばしば引用の形を取り、時には名前や作品がそのままページの中に取り入れられた。

私はそのおかげで、

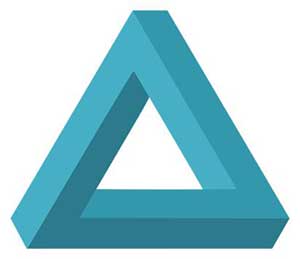

M・C・エッシャーと彼のありえない建築物(『デリリウス』)を、

アルノルト・ベックリンと彼が描いた『

死の島』(『ガイル』)を、さらには

ギュスターヴ・モローや

ギュスターヴ・ドレ、

オプ・アートや

ソラリゼーション(当時流行していた)、

ヒエロニムス・ボスと彼が描くグロテスクな形象(とりわけ『ヴュズ』や雑誌『エコー・デ・サバンヌ』での仕事に見受けられる)、その他数多くのアーティストや作品を知ることができた。

▲M・C・エッシャーとフィリップ・ドリュイエが好んで描く"ペンローズの三角形"。

▲M・C・エッシャーとフィリップ・ドリュイエが好んで描く"ペンローズの三角形"。 ▲ドリュイエがインスピレーションを受け、『ガイル』に取り込んだアルノルト・ベックリンの『死の島』の1作。

▲ドリュイエがインスピレーションを受け、『ガイル』に取り込んだアルノルト・ベックリンの『死の島』の1作。文学方面についての借りも明らかにしておかなければならない。ラヴクラフトが想像した幻想的な怪物や、マイケル・ムアコックのヒロイック・ファンタジー(ドリュイエは〈エルリック・サーガ〉の一篇『白き狼の宿命』をBD化している)、フィリップ・K・ディックやA・E・ヴァン・ヴォークト、レイ・ブラッドベリのSFなどがそれだ。

そもそもローン・スローンというキャラクターは、アメリカの女性作家

C・L・ムーアが創造したノースウェスト・スミスという宇宙の冒険家に着想を得たものだ。ムーアは、この作品の中で、SFとラヴクラフトに由来するファンタジーを混ぜ合わせている。主人公スミスの連れは金星人のヤロールだが、この名前はスローンの盟友で火星人のヤールを容易に想起させる。

▲C・L・ムーアが創り出したヒーロー、ノースウェスト・スミス。ルネ・カイエ画(1957年)。

▲C・L・ムーアが創り出したヒーロー、ノースウェスト・スミス。ルネ・カイエ画(1957年)。ドリュイエの絵はお世辞にもうまいとは言えない。しかし、そのバロック性や遠近法の卓越した使用、創作に対するエネルギーや創造性がその欠点を補ってあまりある。

デビュー当時、彼は創作に当たって、友人たちにアドバイスを求めることもあった。例えば、ジャン・ジロー=メビウスは、彼にどうやってキャラクターをきちんと立たせたらいいか教えている(それはメビウスの十八番の一つだった)。ある日、『ローン・スローンの6つの旅』所収の「烈風の島」を描いているとき、ドリュイエはメビウスから「カメラをこんな風に船の上に置くもんじゃない。BDではこんな風にしちゃダメだ」と忠告された。しかし、ドリュイエはこのアドバイスを一切意に介さなかった。

構図は自分の縄張りだとはっきり自覚していたのである。

メビウスは「正しく描く」ことに執心していたが、それはドリュイエにとっては最優先の事柄ではなかった。一見正反対の作家であるこの2人は、しかし、お互いに協力しあってもいる。メビウスはドリュイエのいくつかのページに手を入れ、ふと思いついたアイディアを提案したりしている。逆に

メビウスは〈ローン・スローン〉の作者から多大な影響をこうむっている。自分が触れたあらゆるスタイルを吸収するというのは、メビウスの特徴の1つなのだ。

一方で、この強烈な2つの個性がしばしば衝突したのも事実である。ドリュイエは口達者で、オブラートに包んだもの言いを好まない。いくらか芝居がかった調子で、ピリピリしたどぎつい言葉を用いて自己表現する。メビウスは落ちついた声と節度ある調子で語り、しばしばとても知的かつニューエイジ的なモノローグで周囲を煙にまく。それは感情を隠す彼流のやり口であった。

この違いは彼らの作品にはっきりと刻印されている。

メビウスが空白によって無限を表現するような箇所で、

ドリュイエはありとあらゆるものを詰め込む。ドリュイエはものをどんどん積み重ね、どんな小さな空間すら埋め尽くし、ページをさまざまなショットや斜線や集中線でいっぱいにしてしまう。彼のキャラクターにはどこかグロテスクなところがある。彼は中途半端なものを嫌い、気前よく場面を見せようとする。空間の奥の奥まで、ページの隅の隅まで見るべきものがある。彼は破滅と黙示録の光景を好んで描く。

メビウスは真逆だ。まるで瞑想の、観想のためであるかのように、空間はしばしば閑散としており、静寂が支配している。時間は不動で、読者は表象された空間の外側に締め出される。キャラクターたちは優美に身構えている。彼が描くページからは大気の恩寵とでも言うべき雰囲気が立ち昇っている。

メビウスは決して大きな原稿用紙を用いない。

ドリュイエはとてつもなく大きい紙を用いる。例えば、『ガイル』の原稿は120×85㎝もある。そしてしばしば、原稿には直接彩色が施される。全ページをそんなサイズで描くことがどれだけのエネルギーと労働量を必要とするか、推して知るべしであろう。

ドリュイエは独特の、極めて私的な色彩を用いて仕事をする。ポップで幻覚的な色彩を使ったかと思えば、緑と赤を中心とした悲劇的な渋い色彩を用い、それらが実に見事に調和している。ドリュイエの彩色が話題になることは稀だが、彼は非常に優れたカラリストでもある。

〈ローン・スローン〉シリーズの第2作目『デリリウス』は忌憚のない暴力とエロスという点でも革新的だった。青少年向けの雑誌に2人の裸の男が性器を露出して描かれたのは初めてのことだった。その後に描かれた単行本では(1974年の『イラガエル

Yragaël』、1975年の『気狂いウルム

Urmle

Fou』)、ローン・スローンこそ登場しないが、性的なモチーフがページの至るところに描かれている。そう言えば、彼が描く建築物はどれもこれも男性器の形を思わせる。

その頃、雑誌『メタル・ユルラン』の共同創立者でもあったドリュイエは、"アンダーグラウンド"な活動を増やし始める。それは彼にとってストレス発散の格好の機会だった。彼は己の衝動を紙にぶつけた。発作的な暴力と不吉なブラックユーモアへの志向が遺憾なく発揮された。それが最高潮を迎えたのが『

ヴュズ Vuzz』(1974年)というモラルのかけらもない同名のキャラクターを主人公に据えたサイレント作品である。シンプルな絵柄の白黒作品で、雑誌『フェニックス』に連載された。『

ミラージュ Mirages』(1976年)という短編集もある。その中の一篇「自転車置場」は、子供に向けられたとてつもない悪意で、未だに私を苛んでやまない。物語の舞台が現代のフランスであるだけになおさらである。

▲1974年に刊行された雑誌『フェニックス』の表紙。ドリュイエの『ヴュズ』が連載された。

▲1974年に刊行された雑誌『フェニックス』の表紙。ドリュイエの『ヴュズ』が連載された。 ▲『ミラージュ』(1976年)オリジナル版の表紙。

▲『ミラージュ』(1976年)オリジナル版の表紙。

その次に出版されたのが『

夜 Nuit』(1976年)である。これは

ドリュイエの最高傑作と目される作品で、癌で亡くなった彼の最初の妻への絵による痛ましいレクイエムであると同時に、その妻の臨終のメタファーともなっている。

その後、ドリュイエは『

ガイル』(1978年)で再び〈ローン・スローン〉に戻ってきた。ギュスターヴ・フロベールの小説を自由にBD化した『

サランボー』(1980~86年)もシリーズの一角を担っている。2000年には『

カオス』が出版されるが、これはもともと別の企画であったものを組み込んだハイブ

リッドな作品である。この作品にはヴュズも登場する。2012年には『

デリリウスⅡ』が刊行された。これが同シリーズの最新作である。長い歳月を経て、ドリュイエの絵は進化を遂げた。形式化の度を増し、ナレーションはよりリズミカルになっている。一方で、ドリュイエは、BD以外の媒体での仕事も増やしつつある。彫刻に宝飾品、ミュージック・クリップにオペラ、ゲームにテレビ......。彼はさまざまな場所で仕事をしている。

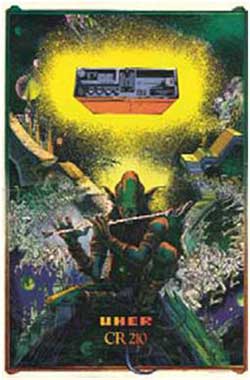

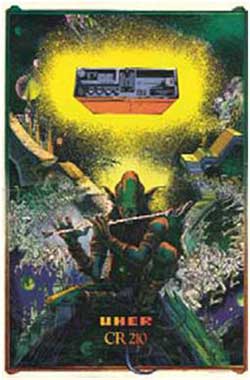

▲1974

年、アンプ・メーカー"ウーヘル"のために描かれたポスター。ドリュイエはこの絵を『ガイル』で再利用している。『ピロット』757号に引換券と交換でこのポスター(86×58㎝)をプレゼントするという広告が掲載された。今でもこのポスターは私のコレクションとして大事に保管されている。

1960年代のデビュー以来、BDの読者を驚かせ、狼狽させてきたこの作家が、今年ようやく日本で本格的に紹介されることとなった。日本の読者は、ドリュイエを読むことがいつの時代にあっても悩ましい体験であることを身を持って知ることになるだろう。

エピローグ:

さて、ドリュイエが近所に住んでいることを知って、私はどうしたか?

どうもしなかったのである。

彼の家に電話をかけたり、家の外で彼を待ち伏せするには、私はあまりに内気だった。巨大な原稿を抱えた彼と偶然街ですれ違わないかと心を躍らせたものだが、そんなことは結局起こらなかった。

時に友人たちにフィリップ・ドリュイエの近所に住んでいることを自慢することもあったが、「それって誰だっけ?」と答えられるのがオチだった。友人たちはそそくさとサッカーの試合の話題に戻っていってしまった。

そう、当時、BD作家はスターではなかったのだ。

Text by Daniel Pizzoli

Translated by 原正人

[関連記事]

・

【BD研究会レポート】メビウス追悼 ダニエル・ピゾリ氏が語るメビウス〔ジャン・ジロー編〕・

【BD研究会レポート】メビウス追悼 ダニエル・ピゾリ氏が語るメビウス〔メビウス編〕・

【BD研究会レポート】メビウス追悼 ダニエル・ピゾリ氏が語るメビウス〔質疑応答編〕